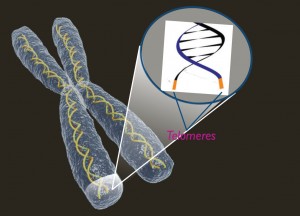

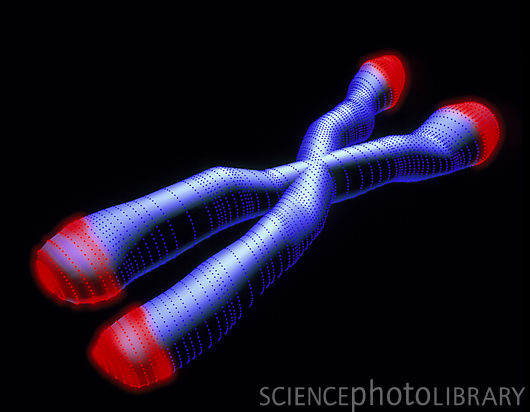

导读:端粒就像DNA的帽子,保护DNA重要信息不丢失。每次染色体进行复制的时候,末端的DNA总是会发生丢失。为了防止重要遗传信息的遗失,端粒会“牺牲”自我,贡献出自己的片断。长期下来,端粒就会越来越短。很多科学家相信,端粒的长短与细胞的寿命有着重要的联系。很多癌细胞之所以能够长久生存,就是因为它们能够维持较长的端粒。

染色体的两端为端粒

1938年,Muller发现端粒(Telomere),然而对端粒的深入研究却开始于20世纪70年代后期。端粒酶(Telomerase)是1985年由Blackbun实验室在四膜虫细胞核提取物中首先发现并纯化,随后在尖毛虫(Oxytricah)、游仆虫(Euplotes)及人的Hela细胞中被证实。端粒、端粒酶与细胞寿命直接相关,端粒酶的激活、表达与肿瘤有十分密切的关系。

端粒与细胞寿命

端粒与细胞寿命

细胞衰老是细胞生命活动的必然规律,hayflick等指出:细胞,至少是培养的细胞,不是不死的,而是有一定的寿命的;它们的增殖能力不是无限的,而是有一定的极限。这就是著名的“Hayflick极限”。Hayflick等还发现,细胞的增殖能力与供体的年龄有关。如从胎儿肺得到的成纤维细胞可在体外条件下传代50次,而从成人肺得到的成纤维细胞只能传代20次,这可能是因为成体细胞的端粒长度小于胎儿细胞的。

理论上说,细胞的寿命决定于端粒长度和端粒DNA的消减速度。但一些动物有较长的端粒而寿命不长,如老鼠的端粒长达50 Kbp~150 Kbp,而人只有15 Kbp,但人比老鼠寿命长得多。

端粒与细胞不死性

端粒与细胞不死性

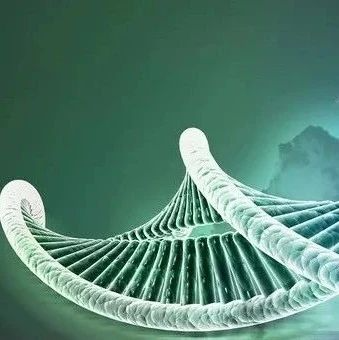

精子等胚性细胞内可检测出端粒酶活性,因而端粒长度比较稳定,表现为永生细胞;而在没有端粒酶活性的细胞中,随着细胞分裂的进行,端粒长度不断缩短,达到一定极限后大多数细胞就会死亡,但极少数细胞因端粒酶被异常激活,端粒长度维持稳定,这些细胞可无限增殖并成为肿瘤细胞。

端粒、端粒酶与细胞寿命直接相关,端粒酶的激活和表达程度与肿瘤的发生、发展有十分密切的关系。端粒长度的消减是体细胞的正常现象,如果端粒酶具有高活性,长度不变的端粒将赋予细胞不死性。

端粒长度在不同物种之间不具有共同的衰老阈值,而在单一物种内却随着细胞分裂不断消减,当达到临界值时,细胞会启动凋亡途径。随着端粒变短,细胞分裂周期不断拉长,增殖能力相应减弱。细胞寿命取决于分裂次数和细胞周期,而端粒长短与分裂次数和细胞周期直接相关,因此,在一定条件 下,端粒长短可用做寿命计时器。此外,在不死性细胞中,端粒长度保持稳定,细胞寿命被无限增加。固定的端粒长度如同“按停”了寿命计时器,细胞凋亡也会无限期拖延。