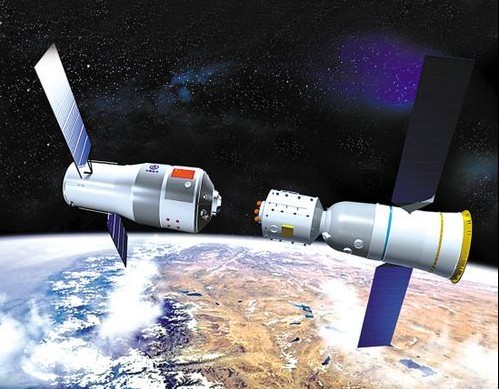

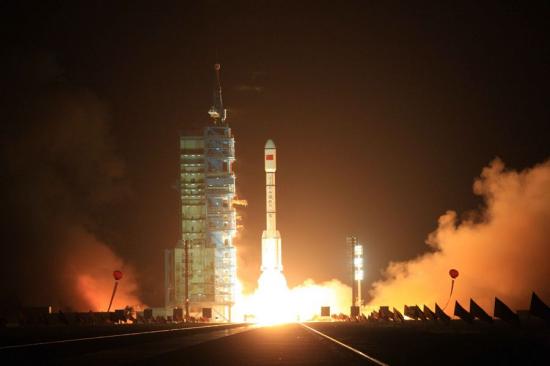

北京时间9月29日21时16分,我国自主研制的天宫一号发射升空,9月30日凌晨1时58分,天宫一号变轨成功。这表明中国向空间站时代迈出了坚实的一步。它不仅意味着中国航天技术取得了新突破,也为航天育种和空间站科学实验建立了平台。接下来,我们将一起关注天宫一号在生命科学上可能给我们带来的益处,以及航空航天历史上的幕后英雄——宇航员。

天宫一号此次升空,除了实现空间对接的重要任务外,还要搭载农作物种子进行太空实验。科研人员称,天宫一号和神舟八号将为航天工程育种提供稳定、长期、高效的空间试验平台。天宫一号此次带有4种濒临灭绝的植物种子,分别是:珙桐、普陀鹅耳枥、望天树和大树杜娟。如左图所示。

天宫一号此次升空,除了实现空间对接的重要任务外,还要搭载农作物种子进行太空实验。科研人员称,天宫一号和神舟八号将为航天工程育种提供稳定、长期、高效的空间试验平台。天宫一号此次带有4种濒临灭绝的植物种子,分别是:珙桐、普陀鹅耳枥、望天树和大树杜娟。如左图所示。

在很多人的印象里,航天育种一直都很神奇,种子搭乘卫星上太空转一圈便能“变”出各种优良品质,比如结出更大的果实、更美的花朵。事实上真的有这么神奇吗?

种子为啥要“上天”——航天育种并不神奇

航天育种并不是什么新鲜词汇,它的提出和推进与中国航天事业发展伴随始终。1987年8月5日我国第9颗返回式科学试验卫星发射成功,将一批农作物种子送向遥远太空,由此揭开了航天育种序幕。24年来,通过利用15颗返回式卫星、7艘神舟飞船,中国已拥有经过航天搭载的农作物9大类393个品系,其中70多个新品种通过国家或省部级鉴定。

航天育种并不是什么新鲜词汇,它的提出和推进与中国航天事业发展伴随始终。1987年8月5日我国第9颗返回式科学试验卫星发射成功,将一批农作物种子送向遥远太空,由此揭开了航天育种序幕。24年来,通过利用15颗返回式卫星、7艘神舟飞船,中国已拥有经过航天搭载的农作物9大类393个品系,其中70多个新品种通过国家或省部级鉴定。

“把植物种子用卫星搭载上天,在太空环境里经受了空间诱变,返回地面后再经过连续几年的培育和筛选,就可能形成有明显优势的新品种。”中国农科院航天育种研究中心主任刘录祥介绍说。与传统育种方式相比,航天育种具有变异幅度大、有益变异多、稳定性强、育种周期短等特点,不但可以培养出优质高产的良种,还能大幅度提高作物产量和抗性。对此,国家发改委高技术产业司司长綦成元表示:“航天工程育种提供了育种技术新的途径,是生物育种的重要发展方向之一,加快其发展,对于促进我国农作物育种技术进步、提升我国粮食综合生产能力和农产品市场竞争力具有十分重要的意义。”

种子“荣归故里”后干什么?——航天育种前景可期

种子在天上转一圈后,就会马上“华丽变身”并结出累累硕果吗?

据刘录祥介绍,搭载回来的种子要晋级为名副其实的“太空种子”至少也要经过4—6年的周期。种子“荣归故里”后会经历第一次试种,其中具有良好变异单株的会被挑选出来进行第二次种植,如此筛选到三四代时才能获得遗传性状稳定的基因突变系。总之,“太空种子”是那些经受住连续几年大量的地面筛选、稳定和鉴定试验并得到权威部门审定的“佼佼者”。

据刘录祥介绍,搭载回来的种子要晋级为名副其实的“太空种子”至少也要经过4—6年的周期。种子“荣归故里”后会经历第一次试种,其中具有良好变异单株的会被挑选出来进行第二次种植,如此筛选到三四代时才能获得遗传性状稳定的基因突变系。总之,“太空种子”是那些经受住连续几年大量的地面筛选、稳定和鉴定试验并得到权威部门审定的“佼佼者”。

曾被神舟七号搭载的千年古莲籽花开二度;“航天一号”小麦生命力顽强,耐盐碱、抗干旱能力强;太空玉米每株能结出6—7个果穗,长出5种颜色……如今航空育种基地已是遍地开花,大批优质的太空产品进入人们的日常生活。据不完全统计,全国各地航天育种推广种植基地大大小小的有100多个,推广种植面积累计近2000万亩。作为体现航天效益的重要项目,“航天工程育种技术及产业”已被纳入国家“十二五”战略性新兴产业规划。

太空食品是天使还是魔鬼?——航天育种成就与争议同在

“辐射”、“基因突变”这些术语给航天育种蒙上了一层神秘面纱,增加人们期待的同时也引发了不小的隐忧。太空食品的安全问题始终牵动着亿万人神经。

此外,空间诱变育种和“转基因”也不是一回事。专家解释,太空育种不是用人工手段将外源基因导入作物中使之变异,而是让作物本身的染色体产生基因突变,这种变异在本质上和生物界的自然变异并无区别,只是改变了时间和频率而已,有的时候自然界几百万年才能完成的自然变异也许在太空中一瞬间就完成了。

不同研究结果

不同研究结果

日本和俄国研究人员的一项联合研究将大麦种子存放在一个无气候控制系统的通风容器中,在外太空暴露13个月以评估长期太空保存的生理学及遗传学变化。实验发现,一代种子发芽率82%,损失重量20%。第一代、第二代的茎长、穗长、种子数等各方面均与地面储存的种子没有显著差别。β-葡聚糖含量也无差异。该研究认为,13个月的外太空储藏并未改变大麦的表型及遗传性状。(详细)

其他研究请参见:种子上天转一圈就能“神奇变身” 我国通过航天工程育成60多个农业新品种

对于天宫一号发射升空,航天员系统副总指挥白延强介绍说,此次天宫一号任务增加了大量的、全面的航天医学实验,包括神经生理学、细胞生物学、生物化学、质量测试、气体采集以及一些锻炼的装备。科学家通过对处于失重状况下的人体肠道微生态和航天员质量变化等研究,能够增进对生物学、人体生理机理的进一步认识。30多年来,科学家已将多种生物送入太空,进行失重生物学实验研究,并取得了不少成果。以下选取一部分,以飨读者:

美国国家航空航天局探索了在模拟失重状态下miRNA及相关基因表达的变化。研究发现一些miRNA的表达在模拟失重状态下发生了显著的变化,为了弄清这种miRNA表达的改变会影响基因的表达,该研究还对相关基因进行了定量RT-PCR,发现在模拟失重状态,TK6细胞的基因表达也改变了。该研究是第一次报道模拟失重状态对miRNA及相关基因表达的影响。(详细)

美国国家航空航天局探索了在模拟失重状态下miRNA及相关基因表达的变化。研究发现一些miRNA的表达在模拟失重状态下发生了显著的变化,为了弄清这种miRNA表达的改变会影响基因的表达,该研究还对相关基因进行了定量RT-PCR,发现在模拟失重状态,TK6细胞的基因表达也改变了。该研究是第一次报道模拟失重状态对miRNA及相关基因表达的影响。(详细)

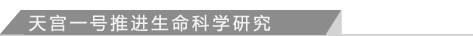

长时间的载人航天飞行会导致免疫状态减弱并对人体细菌微生物群产生深远的改变,导致感染风险的增加。短期飞行中进行的实验表明,在失重状态下生长的细菌其抗生素抗性会提高,细胞壁会发生改变。伦敦大学的科学家研究了模拟失重状态对临床分离的Staphylococcus aureus的影响。结果却发现,在抗生素敏感性、生长速率或形态学上均没有显著的变化。菌株的蛋白质分泌及溶血素的产生均变少。主要的毒力决定因子α毒素的表达降低。(详细)

长时间的载人航天飞行会导致免疫状态减弱并对人体细菌微生物群产生深远的改变,导致感染风险的增加。短期飞行中进行的实验表明,在失重状态下生长的细菌其抗生素抗性会提高,细胞壁会发生改变。伦敦大学的科学家研究了模拟失重状态对临床分离的Staphylococcus aureus的影响。结果却发现,在抗生素敏感性、生长速率或形态学上均没有显著的变化。菌株的蛋白质分泌及溶血素的产生均变少。主要的毒力决定因子α毒素的表达降低。(详细)

太空失重环境影响生物的遗传性

1962年8月前苏联科学家在“东方3”号和1964年10月前苏联科学家在“上升”号宇宙飞船上搭载了紫跖草,发现紫跖草在细胞分裂时染色体的性状遭到破坏。美国科学家在太空失重的环境中辐射谷盗甲虫,发现它在发育过程中基因突变的频率增加。1987年8月中国在返回式卫星上搭载种子,返回后经地面种植,也发现了种子诱变的情况,产量增加。例如,江西宜丰县播种卫星搭载过的水稻种子,经6年培育,水稻穗多、颗粒大,亩产达600千克,最高达750千克,蛋白质的含量增加8%~20%,生长期平均缩短10天。在黑龙江播种卫星搭载过的青椒种子,经几年优选,也达到高产、优质,单果从90克提高到160克,有的达到300~400克 ,亩产4 000~5 000千克,是对照组产量的2倍,维生素含量提高20%。卫星搭载的西红柿种子,当代的发芽率比地面的种子低,而栽种后的长势比地面的强,到第二代就全面优化 ,经过5年的种植其平均产量提高20%以上。

1962年8月前苏联科学家在“东方3”号和1964年10月前苏联科学家在“上升”号宇宙飞船上搭载了紫跖草,发现紫跖草在细胞分裂时染色体的性状遭到破坏。美国科学家在太空失重的环境中辐射谷盗甲虫,发现它在发育过程中基因突变的频率增加。1987年8月中国在返回式卫星上搭载种子,返回后经地面种植,也发现了种子诱变的情况,产量增加。例如,江西宜丰县播种卫星搭载过的水稻种子,经6年培育,水稻穗多、颗粒大,亩产达600千克,最高达750千克,蛋白质的含量增加8%~20%,生长期平均缩短10天。在黑龙江播种卫星搭载过的青椒种子,经几年优选,也达到高产、优质,单果从90克提高到160克,有的达到300~400克 ,亩产4 000~5 000千克,是对照组产量的2倍,维生素含量提高20%。卫星搭载的西红柿种子,当代的发芽率比地面的种子低,而栽种后的长势比地面的强,到第二代就全面优化 ,经过5年的种植其平均产量提高20%以上。

太空失重环境使生物生长过程发生很大变化

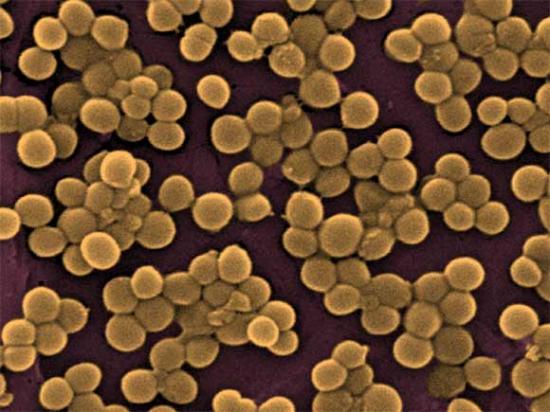

在失重环境下,有一些生物的生长速度变得缓慢。1994年9月8日,日本航天员把4条青鳟鱼和340颗青鳟鱼卵带到太空。结果是,从地面上带到太空的鱼卵经过4~5天就孵出了鱼苗,而青鳟鱼在太空产下的鱼卵过了13天才开始孵化。看来,在太空孵化养鱼没问题,但在太空中鱼的繁殖却很慢。而另外一些生物的生长速度加快。1990年12月,俄罗斯科学家曾把人参组织培养基带到空间站,进行太空培植实验,10天后发现人参在太空的生长量已相当于地面上1个月的生长量。还有,在太空单个蚕蛹孵化成幼蚕的时间比地面早两个月。许多微生物的生长速度要比地面快得多,有的生长速度甚至提高了400倍。

在失重环境下,有一些生物的生长速度变得缓慢。1994年9月8日,日本航天员把4条青鳟鱼和340颗青鳟鱼卵带到太空。结果是,从地面上带到太空的鱼卵经过4~5天就孵出了鱼苗,而青鳟鱼在太空产下的鱼卵过了13天才开始孵化。看来,在太空孵化养鱼没问题,但在太空中鱼的繁殖却很慢。而另外一些生物的生长速度加快。1990年12月,俄罗斯科学家曾把人参组织培养基带到空间站,进行太空培植实验,10天后发现人参在太空的生长量已相当于地面上1个月的生长量。还有,在太空单个蚕蛹孵化成幼蚕的时间比地面早两个月。许多微生物的生长速度要比地面快得多,有的生长速度甚至提高了400倍。

太空失重环境会影响生物机体的形状和功能

地面上的植物,其80%的能量用于茎的生长,而在太空空间站的温室中的植物几乎没有茎,但是叶更加茂盛,果实更加丰硕。1975年,苏联科学家在“礼炮”号空间站种植了一批豌豆 ,发现豌豆的幼芽总是朝着明亮的地方生长,而新生的根和茎却朝着相反的方向生长,苗的生长期很短,不久就枯萎。

地面上的植物,其80%的能量用于茎的生长,而在太空空间站的温室中的植物几乎没有茎,但是叶更加茂盛,果实更加丰硕。1975年,苏联科学家在“礼炮”号空间站种植了一批豌豆 ,发现豌豆的幼芽总是朝着明亮的地方生长,而新生的根和茎却朝着相反的方向生长,苗的生长期很短,不久就枯萎。

1985年4月,美国科学家在“空间实验室”3号上放置了12只出生仅56天的幼鼠,经过7天飞行后,发现幼鼠的前脚重量减少了14%,腰骨的重量减少了7%,前脚抗弯曲的强度也减弱了28%。

中国科学院的科学家研究了模拟失重状态对培养的鸡胚胎微管系统、细胞外基质、碱性磷酸酶活性等方面的影响。结果发现模拟的失重状态对培养的鸡胚胎中的基质钙化有抑制作用,而线粒体ATP合成活性没有明显的改变。(详细)

太空失重环境对生物节律的影响很明显

1990年12月2日,日本航天员将6只2~3厘米长的雨蛙带上航天飞机。这种雨蛙背绿腹白,体侧有黑斑,趾的末端有吸盘,趾间有蹼,因而它们在太空失重状态下能平稳行走,跳动自如 ,既能向前跳,又能向后跳,但很少吃东西。1991年6月,美国航天员将2 478只水母带上航天飞机,研究水母的生活和动物的定向能力,水母在太空很活跃,不停地搏动身体,但行为异常,在水中不停地转圆圈。1992年9月,美国航天员将12枚已受精的青蛙卵带上航天飞机 ,结果孵化出7只蝌蚪。这些小蝌蚪行为很怪,在水面上窜来窜去,飞快地转圈游动,不停地摇动尾巴或前后翻滚。前苏联航天员在“和平”号空间站进行孵化鹌鹑蛋的试验,鹌鹑孵化出来后,不能抓住铁笼的铁丝,在笼内挤成一团,最后因营养不良而死亡。

1990年12月2日,日本航天员将6只2~3厘米长的雨蛙带上航天飞机。这种雨蛙背绿腹白,体侧有黑斑,趾的末端有吸盘,趾间有蹼,因而它们在太空失重状态下能平稳行走,跳动自如 ,既能向前跳,又能向后跳,但很少吃东西。1991年6月,美国航天员将2 478只水母带上航天飞机,研究水母的生活和动物的定向能力,水母在太空很活跃,不停地搏动身体,但行为异常,在水中不停地转圆圈。1992年9月,美国航天员将12枚已受精的青蛙卵带上航天飞机 ,结果孵化出7只蝌蚪。这些小蝌蚪行为很怪,在水面上窜来窜去,飞快地转圈游动,不停地摇动尾巴或前后翻滚。前苏联航天员在“和平”号空间站进行孵化鹌鹑蛋的试验,鹌鹑孵化出来后,不能抓住铁笼的铁丝,在笼内挤成一团,最后因营养不良而死亡。

太空失重环境与辐射的综合影响

在失重和太空辐射的共同作用下,植物品种会发生变异,动物机体会发生变化。如家鼠的造血器官和淋巴组织的变化要比仅处于失重状态下的变化更加剧烈,有的家鼠的肺部出现点状出血现象。

在失重和太空辐射的共同作用下,植物品种会发生变异,动物机体会发生变化。如家鼠的造血器官和淋巴组织的变化要比仅处于失重状态下的变化更加剧烈,有的家鼠的肺部出现点状出血现象。

其他相关研究请参见:

人在太空中免疫系统失常的谜团解开 欧洲航天局用太空技术造福疑难病患儿

太空飞行:看起来很美,实际上很受罪

天宫一号是我国首个空间实验室。天宫一号的目标飞行器将分别与神舟八号、神舟九号、神舟十号飞船对接,从而建立第一个中国空间实验室。当未来空间实验室建成后,中国宇航员将长时间滞留太空,这时,宇航员长期太空生活中的生命保障,也将成为首当其冲的问题。国际实践表明,太空是不适合人类生存的极端恶劣的环境,宇航员会受到了微重力、辐射、与人类社会隔离及狭小空间限制等多方面的健康影响。对宇航员,甚至有“两年变老40岁”一说。具体来说,在太空飞行中,宇航员会面临以下问题:

辐射 目前的近地球轨道飞行辐射,对航天员健康影响不大。但是,在今后的星际航行中,航天员在太空中停留时间长,宇宙射线辐射剂量增加,辐射和失重复合效应将会危害到航天员的健康,甚至生命。

辐射 目前的近地球轨道飞行辐射,对航天员健康影响不大。但是,在今后的星际航行中,航天员在太空中停留时间长,宇宙射线辐射剂量增加,辐射和失重复合效应将会危害到航天员的健康,甚至生命。

超重 过高的重力加速度值对人体是有害的,甚至致命。航天中的超重对人体还是有些影响的。

失重 失重这个因素是人在地球上未遇到过的,在太空时,失重长时间作用于人体,对航天员健康的影响最大。

时空紊乱 载人航天器绕地飞行一周大约90分钟,24小时内可有16个昼夜变化。宇航员长期习惯于地球上的昼夜周期,对这种短暂的昼夜变化很不习惯,会出现睡眠不好,易醒、易疲劳,工作效率降低等表现。严重的还会有恶心、呕吐、昏睡、头痛、厌食等症状。

骨骼肌肉力量损失 美国马凯特大学的一项新研究表明,尽管宇航员们经常锻炼,但在执行长时间的太空飞行时,他们在身体上会遇到许多艰难的挑战,从地球引力引发的暂时性眼前昏黑,到肌肉和骨骼的萎缩,力气变小等。这样就会降低他们在太空中的工作效率以及在回到地球后的应对紧急情况的能力。在太空中呆上半年后,宇航员的工作能力降低的程度超过40%,这相当于暂时将一个回到地球的宇航员在工作能力上变成一个80岁的老人。其主要表现为骨密度下降,尿钙排出增加,导致骨质疏松、软组织钙化、肾结石等病理现象,甚至出现重力再适应障碍,在重返地球时有发生骨折的危险。

骨骼肌肉力量损失 美国马凯特大学的一项新研究表明,尽管宇航员们经常锻炼,但在执行长时间的太空飞行时,他们在身体上会遇到许多艰难的挑战,从地球引力引发的暂时性眼前昏黑,到肌肉和骨骼的萎缩,力气变小等。这样就会降低他们在太空中的工作效率以及在回到地球后的应对紧急情况的能力。在太空中呆上半年后,宇航员的工作能力降低的程度超过40%,这相当于暂时将一个回到地球的宇航员在工作能力上变成一个80岁的老人。其主要表现为骨密度下降,尿钙排出增加,导致骨质疏松、软组织钙化、肾结石等病理现象,甚至出现重力再适应障碍,在重返地球时有发生骨折的危险。

心理问题 航天员在太空飞行时,长期处在与世隔绝的太空中,密闭狭小的座舱、静寂无声而又恶劣的太空环境、规定好的交际方式、长期的生理变化、超负荷的工作压力、狭小的工作生活环境、孤独、缺乏与外界的交流与沟通、对航天任务成功的期盼以及对失败后严重后果的恐惧,都可能使宇航员的心理状态恶化,导致一系列的心理问题如忧虑、厌倦、抑郁、思念亲人、人际之间关系紧张等。这些心理反应如不克服,将会影响到航天员的健康和工作。从而导致工作能力下降甚至出现严重的工作失误。

疾病 暴露于太空中的辐射被认为会增加宇航员癌症和其他负面生物学效果的风险。尤其与宇航员身体健康有关的空间辐射类型为质子和具高原子数和高能量的重离子颗粒(HZE)。最近的研究表明,由质子和HZE颗粒诱导的癌变是可修饰的。宾夕法尼亚大学医学院的研究者测定了质子和HZE粒子辐射对培养的人体细胞及动物为期十年的效果。研究发现,暴露于质子和HZE粒子中提高了氧化压力,细胞毒素,白内障发生及恶变。(详细)

研究文献:Biological effects of space radiation on human cells:history, advances and outcomes

天宫一号为宇航员打造了一个什么样的家

为了让宇航员更好地在太空工作、生活,天宫一号为宇航员准备的工作设施很齐全,列举如下:太空锻炼器材:航天员可骑自行车锻炼;祥云睡袋:抗阻燃、防静电、重量轻;质量测量仪:给失重的航天员“称重”;净化装置:精心打造“地球”环境;医疗健康监督设备:24小时监控航天员健康状况;回收设备:变尿为水,进行氧气再生;蔬菜水果:只是试验品,暂时能看不能吃;实验细胞:只能航天员携带上天。详情可点击以下链接阅读: