*本文节选自专题报告《中国第一批生物类似药来袭 释放单抗药物潜能》,系GBI原创,如需转载或引用文中内容,请联系授权。

完整中、英文专题报告获取方式见文末!

近年来,中国政府一直在努力提高国内仿制药的质量。虽然目前的一致性评价工作主要聚焦在化学仿制药上,但国家并没有忽视生物类似药的重要性。早在2015年初,国家就正式发布了第一份生物类似药研发指南。但由于国内对于生物类似药的行政监管仍然不够成熟、不透明,这使得国内的生物类似药行业近年来一直呈缓慢的发展状态。不过,现在越来越多的国内公司已开始涉足该领域。本期, GBI将结合行业高管对生物类似药市场挑战和机遇的看法,对中国生物类似药发展趋势进行分析。

2017年,中国生物制剂销售额为人民币2,185亿元(约335亿美 元),2013 - 2017年复合年增长率(CAGR)为26.2%(来源: Frost&Sullivan)。然而,成本和市场准入问题导致该领域市场份额仅占到整个制药市场份额的12%,而在发达国家这一数字为25%。世界上最畅销的单抗的销售额也比较疲软,2017年单抗产品销售额为118亿元人民币(约17.8亿美元),仅占生物制剂市场总量的5%。尽管“患者援助”项目提升了患者对抗体药物的可及性,但是全球药王修美乐(阿达木单抗注射液)(治疗类风湿性关节炎和自身免疫性疾病的抗肿瘤坏死因子)在2016年中国的销售额仅为3000万美元,市场销售依然乏力。这在一定程度上反映了三生国健高品质益赛普的市场主导地位,这款恩利 (Etanercept)的“生物类似药”尽管没有正式与原研药对比生物相似性,还是于2006年获批上市。

去年中国对国家医保目录进行了调整,是一次对生物制剂市场准入条件的重大变革,包括重磅药物赫赛汀(曲妥珠单抗)、贝伐单抗( 阿瓦斯汀)、美罗华(利妥昔单抗)和雷珠单抗 (Lucentis) 在内的7种受专利保护的单抗药物首次获被纳入国家版医保目录。 这些抗癌药品价格平均降低了44%,罗氏赫赛汀价格更是下降了超过60%。对患者和医生来说,这些生物药物的可及性显著提高, 并且选择范围更大。药品降价也使得相关跨国公司的销量大幅增长。国金证券的数据显示,罗氏所有三个新入选国家医保目录的 单抗产品在2017年第四季度的销量增长超过了100%。

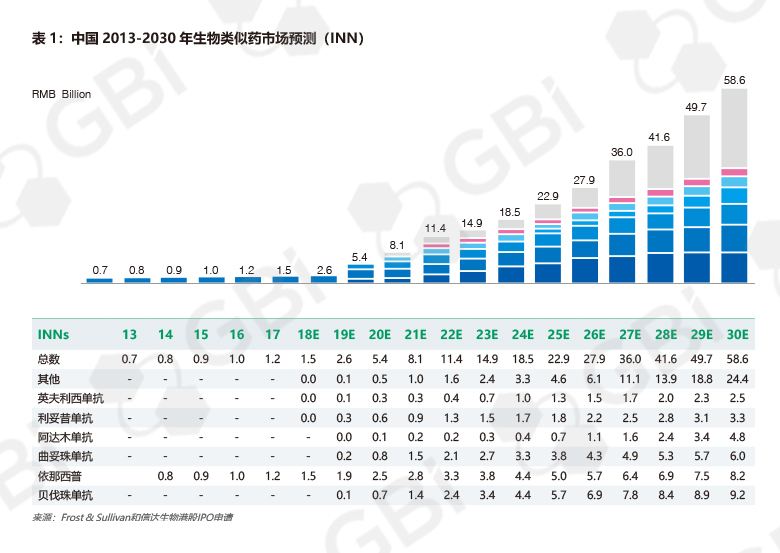

一家国际生物类似药公司高管指出,通过谈判后药品价格的下降也会很大程度上减轻国内生物类似药公司临床试验参比制剂药的费用负担。可以说,随着安维汀(贝伐单抗)、修美乐(阿达木单抗)、 美罗华(利妥昔单抗)、赫赛汀(曲妥珠单抗)和类克(英夫利昔 单抗)中国专利从2018年至2021年陆续到期,抗体药物和生物类似药在未来五年内将在中国经历一个“黄金时代”。Frost & Sullivan最新预测显示:到2020年,中国的单抗药物市场总额将以42.6%的复合年增长率达到696亿元人民币(约100亿美元, 以目前利率计算);而从2018年起,本土生物类似药市场或将以 57.9%的更快的速度增长,2022年销售额有望增至200亿元。

政策不明朗问题仍然存在

政策不明朗问题仍然存在

由国家食品药品监督管理总局药品审评中心(“药审中心”)编写并于2015年2月发布的《生物类似药研发与评价技术指导原则(试行)》(《指导原则》)仍将作为唯一的指南指导中国生物类似药的发展。 一位CRO高管曾对此表示,这些规定对于行业来说“具有挑战性”。截至目前,药审中心仅对罗氏研发的注射用曲妥珠单抗的生物类似药研发发布了相关规定。至于其他的药物,没有正式文件指导的制药公司们只能摸着石头过河。该《指导原则》尚未借鉴美国或者欧盟指南中的详细条目,例如关于免疫原性的相关指导意见等。由于缺少像美国和欧盟指导性文件中单独列出的“生物类似药途径”,生物类似药与新型药物的评估途径是相同的,但是技术审评要求却各异,公司在首次申报中只需说明该候选药物是生物类似药。

关于生物类似药的批准和批准后处理等若干关键问题,也没有正式的说法,例如:

• 适应症外推:根据药审中心之前发布的《指导原则(试行)》, 如果对比试验研究证实生物类似药与参照药临床相似的,可以考虑外推至参照药的其他适应症。不过适应症的外推也要满足一些条件,如临床相关的病理机制和/或有关受体相同,且作用机理以及靶点相同的;或者在临床比对试验中,选择了合适的适应症,并对外推适应症的安全性和免疫原性进行了充分的评估。在第八届亚洲生物制造年会上,一位跨国仿制药公司高管发言道,“某个生物类似药获批后,其适应症外推对于公司来说至关重要,因为不仅仅可以使不同地区的不同患者群体负担得起该类似药,还能让公司降低成本。”然而,全世界的监管机构在这个问题上至今没有达成一致:例如,加拿大和日本都没有批准韩国生物类似药制造商 Celltrion的英利昔单抗生物类似药Remsima的所有适应症。

• 命名原则:国家药典委员会2017年3月正式发布的《生物制品通用名命名原则规程(公示征求意见稿)》指出,中国参考欧洲命名体系,生物类似药将采取与原研药相同的国际非专利名称(INN)。 在第三届医疗市场年会上,复宏汉霖CEO刘世高博士认为该政策对于生物类似药厂商来说是一个重大利好,他认为:“对于严格按照生物类似药标准进行产品开发和临床试验设计的企业,只要通过临床试验,这些生物类似药就可在上市时采用与原研药相同 的通用名称,将根据原始研究进行适应症推断,并将分享原研药的巨大市场。” 关于生物类似药报销的官方政策尚未出台,但可以说,生物类似药采用与原研药相同的INN将意味着生物类似药 将享有同样的报销政策。

• 生物类似药的可互换性:对于这个有争议的话题,中国卫生监管部门还没有就其立场做出任何官方的评论。欧盟采用的是“自由放任”的政策,认为生物类似药本质上是可互换的,因此允许酌情“在医师指导下转换药物”;而在美国,公司开发某个生物类似药时,可同时另外开展临床试验以证明该药和原研药不仅仅是类似的,还是可以安全地互换的;可互换的生物类似药可获得一个独特的后缀以及一年的数据排他性。对于尚未在中国获批的适应症,中国医生是可以酌情超说明书开药的,但目前国家药监局对生物类似药相关政策性风险的接受程度还有待观察。

国内市场涌现大批生物类似药

虽然政策环境存在不确定性,但仍有一大批国内药企竞相研发国际市场上主要的单抗类似药,尤其是已进入医保的产品。目前至少有36家国内企业正在对贝伐珠单抗(bevacizumab,商品名 Avastin)生物类似药进行临床试验或临床试验正处于审批中,曲妥珠单抗(trastuzumab)、利妥昔单抗(rituximab)和阿达木单抗(adalimumab)分别有21、28和29家国内公司在研发其生物类似药版本(数据来源:GBI SOURCE,2018年8月)。去年入围国家医保目录价格谈判后又被撤回的强生旗下英夫利昔单抗 (Remicade)仅有5家国内公司在开发其类似药。

根据《指导原则》,复宏汉霖于2017年12月就其利妥昔单抗生物类似药HLX01提交了上市申请,目前正处于审批阶段,成为了第一家注册生物类似药的国内公司。2018年8月,百奥泰生物科技和齐鲁制药分别提交了阿达木单抗和贝伐珠单抗生物类似药上市申请。此外,三生制药发布的2018年上半年财报显示,在总局修订药物临床试验数据核查有关规定后,该公司重新提交了曲妥珠单抗(赫赛汀)生物类似药的上市申请。在此之前,三生制药曾于2015年第一次提交了该药的上市申请,但是在总局开展临床数据自查核查后撤销了该申请。(有关处于III期临床试验和上市申请提交审批阶段的候选生物类似药,请参阅表2-5。)

……

附:《中国第一批生物类似药来袭 释放单抗药物潜能》报告目录:

一、引言

二、政策不明朗问题仍然存在

三、国内市场涌现大批生物类似药

四、国家药监局进一步加快药品审评审批

五、面临的挑战 角逐市场的同时保持质量

六、恶性价格战的风险

如何获取完整专题报告?

1. GBI SOURCE企业用户可在公众号GBISOURCE数据库“个人中心”绑定账户信息后,通过“资讯报告-专题报告”直接查看;

2. GBI SOURCE企业用户也可登录网页版GBI SOURCE数据库,通过“资讯报告-专题报告”查看;

3. 非企业用户可转发本文到朋友圈,并回复公众号GBIHealth您的转发朋友圈截图、企业邮箱及索取报告版本(本报告含中、英文2个版本),我们会在24h内将报告发至您的邮箱。