虱子(Lice)的唯一食物来源是哺乳动物血液中缺少的一种维生素,没了这种共生细菌,虱子就无法生存。反过来,这种细菌只能寄居在虱子的特定细胞,通过雌虱子传给小虱子,离开了它们的昆虫宿主,细菌也无法生存。

但是这种共生关系始于何时,如何进化出来的,无人知晓。有些早期的研究认为,在进化的时间长流中,虱子体内的内共生生物(endosymbionts)经过了数次更替。

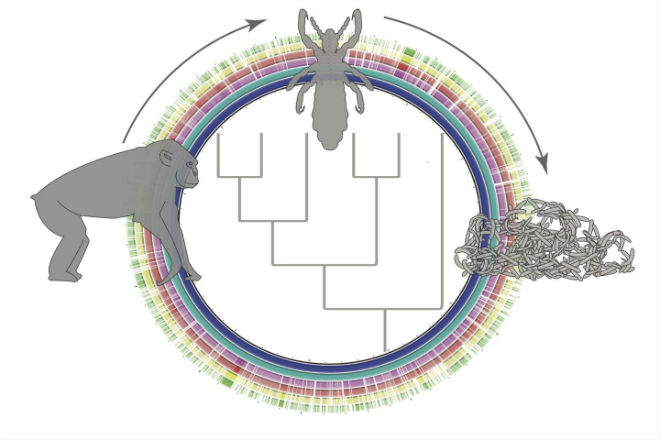

然而,佛罗里达博物馆的研究人员Bret Boyd 和David Reed发现,追溯到最古老的类人猿和世界上最古老的猴子还享有同一祖先的2000-2500万年前,虱子就已经开始了与这种产维生素细菌的共生关系,并且这种关系一直保持至今,从未改变。

数万年过去了,人类进化了,虱子也进化了,但这种细菌一直形影不离。

这项研究刷新了该种共生细菌的系统进化树。

“尽管虱子是一种名声(恶名)在外的昆虫,但是我们不能泯灭了它的学术价值,”本文的第一作者、目前是乔治亚大学的博后研究生Boyd说。“而寄生虫(如虱子)与灵长类动物的进化关系又与这些共生细菌息息相关,因此,我们的科研成果为细菌基因组的进化研究提供了一个很好的模型。”

“许多种类的吸血虱子只寄生在特定的某个物种身上。从某些特定的虱子那里,我们能获得猿类向人类进化的有用信息”佛罗里达博物馆哺乳动物馆馆长、项目研究和收集处副主任Reed说道。“有关人类的进化历史实际上是比较模糊和难以重建的,虱子和它们的寄生细菌的进化历程能帮助我们填补许多猿类向人类进化的空白信息。”

为了完整的获取虱子与共生细菌的共同进化图谱,研究人员对人类、大猩猩、黑猩猩、和红猩猩的内共生生物进行了基因组测序和数据处理。

研究人员发现,人类和其他灵长类动物体内的共生细菌基因组都非常微小——全长仅有530-570kb(大肠杆菌基因组全长4600kb)。这是一个共生细菌的典型特征,在伴宿主进化的过程中,共生细菌逐渐扔掉了部分基因组信息。

在比对了不同的共生有机体基因组后,研究人员发现,2500万年前灵长动物共生菌的基因组发生了大规模的重构。这场重构后出现的基因促进了如今虱子-共生菌的共生关系。显然,虱子认为这种共生菌的基因组十分有利,因此在如今许多虱子品种中,我们仍能发现它们维持了几千万年的亲密关系。

研究还发现,虱子共生菌的基因组所含的大多数基因是用来合成维生素的。对寄生在人类、黑猩猩、大猩猩和猴子身上的虱子来说,其共生菌主要生产维生素B。

“在基础科研领域,仍然存在一些遗留的重点问题。比如,共生菌基因组是如何不断缩小的?共生菌最终保留的都是哪些基因等等,”Boyd说。“共生生命体基因组的变化能帮我们阐明昆虫和细菌千百年来的共生关系;而搞清楚共生菌留下的基因类型,则可以帮助我们了解哪些基因对细菌来说是相对比较重要的”。