自然生境中存在许多独特的对人类有益却难以纯培养的未培养微生物,这些微生物蕴含着丰富的物种多样性,在整个地球上的物质循环和生命持续中占有重要的角色。

黑龙江大学修复生态研究室牛丽纯、孙玉芳等研究人员指出,未培养微生物在环境微生物群落中占有很高的百分比,无论是其物种的类群,还是新陈代谢途径、生理生化反应及其代谢产物等,都存在着不同程度的新颖性和丰富的多样性,因而在对其研究中势必蕴涵着巨大的生物资源。他们在汉斯出版社《微生物前沿》2014年6月期刊上发表了一篇文章,探析了未培养微生物的限制因素及培养方法。

由于微生物生存环境的复杂性,未培养微生物数量巨大,种类繁多的现实性,在探索微生物多样性的过程中仍旧面临着许多的挑战。牛丽纯等人表示,制约未培养微生物生长的因素包括以下内容:微生物生长缓慢不易检测;营养成分过高的培养基;微生物间的相互作用复杂;人工条件无法达到原位培养;缺乏潜在的外源活性物质;活的非可培养(VBNC)状态微生物的存在;判断微生物生长状况常规标准存在的缺陷。

另一方面,未培养微生物分离培养技术则有:

1)设计浓度较低的培养基。此方法会造成菌落生长周期长、平板缺水菌落体积小等不利因素,制约着后期微生物分离纯化。降低接种量的浓度也能够使活菌数增加,这种菌并不因为接种量的降低而影响它们群落形成;

2)设计稀释样品的培养基。一项采用稀释培养法(Dilution culture)的研究将羊胃微生物样品稀释至极限剃度(10-10、10-11、10-12)后接种于一种自制的接近原生境的含有羊胃内容物的培养基上培养,在1000个接种试管中有139个有微生物生长,其中54(58%)个为纯培养物,大部分微生物的16SrRNA相似性为88%~94%;

3)过滤–环境适应法(Filtration-Acclimatization Method, FAM)。该种方法增加了可培养微生物的多样性。今后,可采取适当调整过滤孔径,将环境适应程序与其他方法例如稀释法结合的技术路线,有可能获得更多的环境微生物新物种;

4)高通量培养方法。它可以结合微量细胞培养板和荧光原位杂交技术(FISH)分离培养并检测出许多微生物这样既提高微生物的可培养性,又在短时间内监测大量的培养物,提高培养的工作效率;

5)设计添加促进因子的培养基。此方法可简单模拟微生物之间的相互作用,满足微生物生长繁殖的要求来提高微生物的可培养率,从而使以前无法培养的变成可培养的;

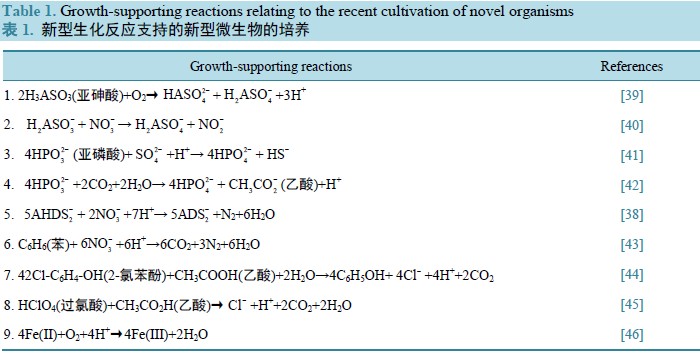

6)设计非常规的电子供体与电子受体的培养基。此法改善难培养微生物的前提是要对目的微生物生理特性具备一定的了解。现今报道了不同电子供体和受体的成功应用,发现了很多前所未知的生理型微生物,采用非传统的生长底物是可以促进新型微生物的生长的,总结如表1;

7)微生物实现群体培养。多细胞培养装置和生物膜证明了单个物种无法实现的多功能培养。而微生物群体培养可以有效地得到共生和互生类型的微生物。其中包括微生物包埋法与扩散生长盒培养法;

8)降低培养过程中的毒害作用。减少培养基中的毒性氧化物质的产生是提高培养微生物的有利方法。可以增加多聚物作为碳源,因为只有当多聚物被水解成小分子物质时才有可能被利用,这样微生物在短时间培养内不会受到毒害作用,而且有效地减缓了微生物受毒害的速度,可以提高微生物培养的多样性;

9)培养放线菌的新方法。与常规的传统平皿培养方法相比较,这种方法不仅获得大量丝状放线菌类,种群多样性也更加丰富,最重要的是,这种培养方法使一些非常罕见的放线菌类得到了纯培养。此方法也可适用于海洋放线菌的分离纯化。

最后,牛丽纯、孙玉芳等研究人员表示,在模拟自然条件维持微生物间相互关系的前提下,设计出促进微生物苏复因子的新型培养基,采用多种行之有效的技术相结合,使未培养微生物的纯培养成为可能,这对以后微生物领域的发展可以起到助推作用。

原文链接:https://www.hanspub.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=13665

备注:本文由龚珊编译,本文版权属于汉斯出版社,转载请注明出处。