名师出高徒的道理众所周知。纵观历史文明的长河,就会发现人才链和人才群的崛起,名师的指点起着不可忽视的主要作用。20世纪最伟大的实验物理学家、1908年诺贝尔化学奖得主欧内斯特•卢瑟福(Ernest Rutherford,1871-1937,Chemistry 1908)除了在放射性和原子结构等方面做出了重大贡献,被称为是近代原子核物理学之父之外,他以自己的渊博学识和人格魅力,培育和影响了年轻一代,可谓是“桃李满天下”。在卢瑟福的悉心培养下,他有多个学生和助手获得了诺贝尔奖(见表1)。

表1 卢瑟福人才群的诺贝尔奖获得者

编号 | 获奖者 | 获奖时间及类别 | 与卢瑟福的关系 |

1 | 卢瑟福(Ernest Rutherford,1871-1937) |

| |

2 | 索迪(Frederick Soddy,1877-1956) | 助手 | |

3 | 阿斯顿(Francis William Aston,1877-1945) | 学生 | |

4 | 玻尔(Niels Henrik David Bohr,1885-1962) | 学生 | |

5 | 威尔逊(Charles T. R. Wilson,1869-1959) | 助手 | |

6 | 查德威克(James Chadwick,1891-1974) | 学生 | |

7 | 布莱克特(Patrick M. S. Blackett,1897-1974) | 助手 | |

8 | 科克拉夫特(John D. Cockcroft,1897-1967) | 学生 | |

9 | 瓦耳顿(Ernest T. S. Walton,1903-1995) | 学生 | |

10 | 卡皮茨(Pyotr L. Kapitsa,1894-1984) | 学生 |

因此可见,人才的成长和崛起,名师的指点极为重要。科学史证明,杰出的科学家不仅将知识才能、研究问题的思维方法传授给学生,而且他们的高尚品质、非凡气质以及科学魅力也会对学生产生深刻的影响。其实师徒型的人才群和人才链有两个共同的特征,一是纵向的名师楷模影响,使师承效应成为加速人才成长的正向催化剂;一是横向影响,不同知识结构和智能结构的人聚集在一起,相互学习、取长补短、互相切磋、互相砥砺、不断进取、共同提高,使人才的互补效应得到充分发挥,有利于加深和扩大人才的知识域。

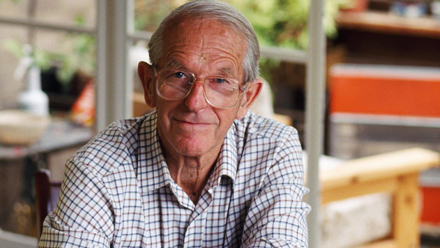

英国生物化学家、两次诺贝尔化学奖得主(Chemistry 1958 & Chemistry 1980)、基因组学研究先驱弗雷德里克•桑格(Frederick Sanger,1918-2013)于2013年11月19日在英国剑桥逝世,享年95岁。许多媒体对此均有报道,如除了剑桥大学对外发布讣告之外,美国化学会《化学与工程新闻》(C&EN)周刊、《剑桥新闻》(Cambridge News)、科学网等已有相关报道。伟人离开人世,他究竟给我们留下了哪些值得怀念和借鉴的经验教训?本文主要以弗雷德里克•桑格为中心,对其导师和他培养的研究生入手进行简要归纳总结,谈人才培养过程中的师承效应,供大家参考。

两位诺奖得主点迷津,徒孙一人获双奖

弗雷德里克•桑格1918年8月13日出生于英国格洛斯特郡(Gloucestershire),其父是一位医生,对他影响很大。他中学阶段就读于英格兰多塞特郡(Dorset)布兰德福德(Blandford)的布莱恩斯顿高中(Bryanston School),大学阶段就读于剑桥大学(Cambridge University)圣约翰学院(St. John's College),1939年毕业获自然科学学士学位。

大学毕业之后他原本打算子承父业,研究医学,但后来转而对生物化学感兴趣——可能是受当时剑桥正好有许多早期的生物化学先驱的影响。在阿尔伯特•钮伯格(Albert Neuberger,1908-1996)的指导下,桑格1943年在剑桥大学获得生物化学博士学位,博士毕业后到著名的剑桥医学研究会分子生物学实验室从事医学研究,一直持续到1951年。1951-1983年在剑桥大学医学研究理事会任研究者,在此期间1954-1983年还兼任剑桥大学国王学院(King's College)的研究工作。

桑格1940年与玛格丽特•琼•豪(Margaret Joan Howe)结婚,他们育有两个儿子(Robin,b. 1943;Peter,b. 1946) 和一个女儿(Sally Joan,b. 1960)。1983年他退休后,身体健康状况良好,在家养花种草,照料自家的花园。他是一名教友派信徒, 当他还是一名基于道德或宗教信仰原因不肯服兵役者时开始,就一直反对战争,包括第二次世界大战和伊拉克战争。特别是2003年英美联合决定袭击伊拉克时,桑格加入到由英国诺贝尔奖获得者签署请愿书之列,谴责英美对伊拉克发动攻击的行径。

桑格在剑桥大学师从钮伯格进行氨基酸代谢研究,尽管钮伯格本人当时还只是一位博士后研究员,但是钮伯格的导师是弗雷德里克•唐南(Frederick G. Donnan,1870-1956),而弗雷德里克•唐南曾经受到两位诺贝尔奖得主的指点,其一是1901年获诺贝尔化学奖的雅各布斯•亨里克斯•范特霍夫(Jacobus Henricus van 't Hoff,1852-1911);另一位是1909年诺贝尔化学家得主威廉•弗雷德里希•奥斯特瓦尔德(Wilhelm Friedrich Ostwald,1853-1932)。

两位诺贝尔化学奖得主的指点,虽然未能使唐南和他的学生钮伯格两代获得诺贝尔奖,但是在钮伯格指导的博士生桑格身上,发生了积累效应的大爆炸,开创了诺贝尔化学奖颁奖史上一人获双奖的先河。因此,桑格非常感激他科学生涯中的主要导师钮伯格。

桑格弟子双人获诺奖

开山弟子,比自己年长一岁

在桑格的科学研究生涯中,有趣的是他自己带的第一个博士生竟然比自己还年长一岁。这位博士生就是因为对抗体化学结构的研究与美国化学家杰拉尔德•埃德曼(Gerald M. Edelman,1929-)共同获得1972年诺贝尔医学或生理学奖的罗德尼•罗伯特•波特(Rodney Robert Porter,1917-1985)。

波特1917年10月8日出生于英国兰开夏郡(Lancashire)的牛顿-勒-维罗斯(Newton-le-Willows)。他早年就读于阿斯顿-因-麦克菲尔德文法中学,1939年毕业于利物浦大学(University of Liverpool),获得生物化学学士学位。大学毕业之后,由于正处于第二次世界大战期间,1940-1946年,先后在英国皇家装甲兵、皇家陆军工兵以及皇家陆军补给与运输勤务队服役。二战结束后,他退役重返学校,在桑格的指导下研究蛋白质化学,也是桑格招收的第一位博士研究生,1948年他在在剑桥大学获得博士学位。

杰拉尔德·埃德曼(图右)

在剑桥大学读博期间,他对免疫系统的研究产生了浓厚的兴趣,这与受兰德斯泰纳(K. Landsteiner)对抗体抗原作化学研究的论著影响有关。1949-1960年波特一直在英国国家医学研究所工作。在此期间,1958-1959年他重新恢复抗体化学结构的研究,1962年推出了抗体的多肽链结构。1966年成为英国皇家学会会员,1967年被任命为牛津大学惠特利己生物化学教授和牛津三一学院研究员,1972年成为美国国家科学院外籍会员。1966年获得盖特纳基金荣誉奖,1967年获得生物化学会西巴(Ciba)奖章,1968年获美国血库协会卡尔-兰德斯泰纳纪念奖,1973年获得伦敦皇家学会皇家奖章等。

因在抗体蛋白质结构的卓越工作,波特获得1972年诺贝尔生理学或医学奖,另外波特在补体领域也有诸多贡献。不幸的是桑格的这位开山弟子在1985年的一次车祸中丧生。更多信息可以参见任本命的《罗德尼•罗伯特•波特》【任本命.罗德尼•罗伯特•波特.遗传,2007,29(2):129-130.】

来自澳洲的一位女博士生

伊丽莎白•布莱克本(Elizabeth H. Blackburn, 1948年11月26日-),分子生物学家,生于澳大利亚、现居美国,拥有澳、美两国国籍,现任加利福尼亚大学旧金山分校生物化学与生物物理学系教授。她是端粒和端粒酶研究领域的先驱,并因在该领域的贡献与她的博士研究生卡罗尔•格雷德(Carol W. Greider )以及杰克•绍斯塔克(Jack W. Szostak)共同获得2009年诺贝尔生理学或医学奖。其实布莱克本也是桑格培养的一名博士生。

布莱克本大学就读于澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne)生物化学专业,4年后毕业并获得生物化学学士学位。就在她上大学期间,她逐渐对生物化学研究感兴趣,尽管学习生物化学需要常常进实验室,弄湿自己的脚和衣服更是司空见惯的事,但是这对于她越来越热爱生物化学研究的兴趣没有丝毫影响。

后来墨尔本大学生物化学系主任弗兰克•赫德(Frank Hird)在他的研究实验室为布莱克本提供了一个攻读硕士研究生的位置,主要从事氨基酸代谢的生化研究。但是她的本科学位论文的指导老师特奥•多费德(Theo Dopheide)和后来的巴里•戴维森(Barrie Davidson),都建议并鼓励她到国外去攻读博士学位。

巴里•戴维森特别劝布莱克本考虑去英国剑桥大学的MRC分子生物学实验室(LMB),因为他在那里曾经做过博士后研究。但要想获得剑桥大学生物学博士生的入学资格,那些来自英国以外的学生要求必须做一年的研究。弗兰克•赫德提供的硕士学位是研究鼠肝内谷氨酰胺(glutamine)的代谢过程,完成学业也只需要花费一年时间而已,不如先拿到硕士学位之后再谈读博问题。

伊丽莎白•布莱克本在实验室

就在布莱克本还在弗兰克•赫德实验室从事研究的一年内,桑格访问墨尔本大学。这次访问的缘由是因为第二次世界大战后不久,桑格与弗兰克•赫德在英国就一起研究过氨基酸,这次桑格的到访为布莱克本去剑桥LMB攻读博士学位提供一个良机。

弗兰克•赫德鼓励布莱克本当面向桑格表达自己希望去剑桥LMB攻读博士学位的心愿,经过老师的推荐和布莱克本自己与桑格的交谈,桑格最终同意并安排布莱克本加入LMB的桑格实验室的招考,结果布莱克本顺利通过,名正言顺地被录取为剑桥大学桑格名下的博士研究生。

布莱克本出生于澳大利亚塔斯马尼亚州首府霍巴特,父亲哈罗德和母亲马西娅均为医学从业人员。布莱克本7岁到9岁间在朗塞斯顿上学。后来,由于家庭搬迁到墨尔本,她便在那里完成了中学教育。中学毕业后,她获得奖学金进入墨尔本大学学习,于1970年和1972年先后取得生物化学的学士和硕士学位;1975年获英国剑桥大学分子生物学博士学位。1975年至1977年,她在美国耶鲁大学从事分子与细胞生物学领域的博士后研究。1978年上半年,在加利福尼亚大学旧金山分校继续从事博士后研究。

布莱克本于1991年和1992年分别当选美国艺术与科学院院士和英国皇家学会会士;1993年成为美国微生物学会会士,同年当选美国国家科学院外籍院士;1998年出任美国细胞生物学会主席;2000年成为美国科学促进会成员。2007年,美国《时代》(Time)杂志将布莱克本列为该年度全球最具影响力的100个人物之一。

导师的担忧与学生的无畏撞击出诺奖火花

美国加利福尼亚旧金山大学的伊丽莎白•布莱克本、美国巴尔的摩约翰•霍普金医学院的卡罗尔•格雷德(Carol W. Greider,1961-)以及美国哈佛医学院、霍华德休斯医学研究所的杰克•绍斯塔克(Jack W. Szostak,1952-),由于他们发现了端粒和端粒酶保护染色体的机理而共同分享了2009年诺贝尔生理学或医学奖。这也是诺贝尔奖颁奖史上唯一的一次两位女性同时获奖。其实格雷德是布莱克本的一名博士研究生,而布莱克本是桑格培养的博士生。

卡罗尔•格雷德1961年4月15出生于加州圣地亚哥,其青少年时期主要是在米格加州戴维斯(Davis)度过,她父亲肯尼斯•格雷德(Kenneth Greider)当时是美国加州大学戴维斯分校(UC-Davis)的物理系教授,曾经毕业于加州大学伯克利分校(UC-Berkeley),获得博士学位。她的母亲珍•福利•格雷德(Jean Foley Greider )也是UC-Berkeley毕业的植物学博士生,其父从事高能核物理研究,母亲是一位真菌学家和遗传学家。1962年其父母双双在圣地亚哥(San Diego)完成博士后,这两个人真可以说是天生一对、地造一双的极品佳配。这样一个高智商的家庭,应该是天才的摇篮。

格雷德夫妇有两个孩子,一个是儿子,一个是女儿,儿子比女儿大一岁。兄妹二人从小一起独立上学,养成了独立生活的良好习惯。温馨的家庭在1967年12月遭遇了重大变故,格雷德夫人不幸去世了。当时,格雷德是一年级学生,哥哥刚刚上二年级。母亲的去世对两个年幼的孩子来说,无异于像天塌下来一样,影响甚大。

但是,不管怎样悲伤,生活还要继续,必须学会自立,格雷德和哥哥一直随父亲的工作变动而四处漂泊,这对小兄妹曾经去过德国,在一个完全陌生的语言环境中学会结交新朋友,尽快适应新环境。父亲也经常鼓励孩子,学校是培养自己未来适应和生存能力的地方,只有基础扎实,学好本领,未来将会对你敞开大门,并且父亲也强调在生活中选择自己想做的事情是如此的重要,并只有提前做好,在未来才能有更多选择的可能性。

卡罗尔•格雷德

受父亲的言传身教,格雷德从小养成了专注于特定的目标和忽略所有障碍的天性。她在中学阶段的学习成绩并不怎么突出,但是在高中她遇到一位生物学博士老师,对生物学有浓厚的兴趣,中学毕业之后到底应该选择什么学校,她也进行过一番预先调研,但是最后还是选择了加州大学圣芭芭拉分校(UCSB)读本科,一开始是海洋生物学,大一的时候,她的老师贝亚•斯维尼(Bea Sweeney)建议她要到各个实验室转转,看看实验和课本上学到的有什么不同。通过实验室的实际了解以后,她从海洋生物学转为生物化学,因为她觉得生物化学更适合自己的兴趣。而且老师强调在实验室做课外科研的重要性:如果你不进实验室,那你根本就不可能了解究竟什么是科学。

1983年格雷德从UCSB本科毕业以后,决定申请攻读博士学位,由于有通读困难,她的美国研究生入学考试(GRE)成绩很不理想,虽然她的平时成绩很好,推荐信和研究背景也很强,但最后只有加州理工学院(California Institute of Technology)和加州大学伯克利分校(UC-Berkeley)给了她面试的机会。在UC-Berkeley面试时,她遇到2009年一起和她获诺贝尔生理学或医学奖的布莱克本。

通过交谈了解,格雷德被布莱克本对染色体和染色体终端的热爱深深感动,面试结束后格雷德与布莱克本另约时间,打算进行细谈,更深入地了解相关研究方面的问题。经过详细交谈,格雷德最终决定去UC-Berkeley,跟随布莱克本来研究染色体和染色体终端的相关问题。尽管她在UCSB的两位指导老师都不赞成她去UC-Berkeley,但是格雷德认定目标,她会忽视一切困难与障碍,坚持到底。

真正进入UC-Berkeley之后,所遇到的实际情况并没有像格雷德想象的那样一帆风顺,因为在开学之前她要去参加在德国哥廷根(Göttingen)结识的朋友婚礼,而入学时间推迟了一周。入学后的前几周还感觉良好。虽然她是研究生物化学的,但是她对于分子生物学不甚了解,而且从未接触过DNA研究。与同班同学相比较,他人比自己更聪明,而且准备的更充分。

但是在这样一个大集体中,有一点令她感到很欣慰,那就是自己不懂的可以请教同学,很快她就和同学们成为非常亲密的朋友。虽然格雷德一直希望进入布莱克本的实验室,但是UC-Berkeley的惯例是入学的第一年,由系主任指派学生必须做三个为期2-3个月的实验室“轮转项目”,在完成之后才能决定自己究竟适合加入哪个实验室。

一切事态都向着有利于格雷德的方向发展,同班同学有几个在第一期“轮转项目”中就初步选定了自己尔后打算进入的实验室。格雷德的第二期“轮转项目”就是在布莱克本的实验室进行,该实验室正是她想去的地方,“轮转项目”是从锥虫(trypanosomes)和相关物种利什曼原虫(Leishmania)来克隆染色体终端(telomeres)。但是,当她到达实验室时,布莱克本和另外一位老师展示给她却是来自四膜虫的染色体终端,来研究其在酵母的染色体终端所起的作用。

这种研究课题使格雷德感到不可思议,因为四膜虫和酵母是属于不同的生物体系,可以说简直是风马牛不相及。尽管如此,她还是积极地投入到实验之中,为了更好地了解相关知识,在第二季度,格雷德选择了由布莱克本讲授染色体研究生课程,其实就是导师为学生指定研读论文,学生自己学习后在向同学们进行介绍。

布莱克本指定给格雷德的研读论文,就是他们1982年发表在《细胞》(Cell)杂志上关于确定酵母端粒的研究论文。这一下子将格雷德给惊呆了,因为她从未在一大群人面前介绍一篇论文。但是,她还是认真进行了准备,对于论文的里里外外都进行了详细研究。尽管可能准备的很充分,但初次介绍还是难免非常胆怯,不过她还是鼓足勇气、一股脑将自己的准备呈现给同学们,同学们的反响还不错。

就在格雷德进入布莱克本实验室接受研究任务之后,布莱克本实验室的另一位学生贾尼斯•沙姆佩(Janice Shampay)在继《细胞》(Cell)杂志论文之后又发表了一篇主要论文,这无形对格雷德是一种激励。

他们的研究结果表明, 酵母序列如果在线性质粒添加了四膜虫端粒,也可以在酵母中维持。受这种情况的启发,她萌生了一种想法,这些端粒序列肯定以某种方式添加到染色体末端。而在格雷德之前,实验室“轮转项目”第一期进入布莱克本实验室的学生,也是格雷德的好友吉姆•布利斯卡(Jim Bliska),他就是一直在探索寻求可以延长端粒活性的方法。格雷德根据自己对端粒的了解,她认为这个项目是激动人心的,因为它直接接近最大的核心问题:端粒究竟是怎样延伸的?

坚持等到三个实验室“轮转项目”完全结束以后,格雷德虽然也很胆怯,最后还是硬着头皮,鼓足勇气,到布莱克本的办公室去询问与她的合作问题,当她走进办公室时,既害怕又兴奋的复杂心情难以表达。她直截了当先问自己是否可以进布莱克本的实验室进行研究学习,然后又问是否可以从事端粒延伸项目的研究,真没有想到,布莱克本对于格雷德所问的两个问题,简捷、干脆、利落地回答了“Yes”,这让格雷德高兴极了。

二人的谈话仅仅持续了一分钟,但是这短暂的一分钟对于双方日后的合作,并分享2009年诺贝尔生理医学奖而言,是非常重要的一分钟。关于她们师徒的诺贝尔奖的合作之旅, 格雷德和布莱克本在自传中都有详细描述,2005年PNAS关于格雷德的自传也有描述,详见:Regina Nuzzo. Biography of Carol W. Greider. Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), June 7, 2005, v. 102, no. 23, pp. 8077–8079.

但是,布莱克本一开始并不愿意格雷德从事寻找端粒酶(telomerase)的项目研究, 因为她认为这样的工作对一个博士生来说并非合适,难度太大,她觉得针对学生还是要选一个容易一点课题来进行训练,可以做出预期结果,也可以顺利“安全”毕业。对于这个当时谁都没底的项目,她觉得无论是挑战性和风险性都太大了,最后有可能是以劳而无果而收场。但是,格雷德说了一句话:“好。这个研究有趣,我来做吧。(‘Hah, this is interesting, I want to do it.)”格雷德通过实验室“轮转项目”的实际行动,给了布莱克本最有力的说服。

卡罗尔•格雷德在1984年5月进入布莱克本的实验室,开始了寻找端粒酶(Telomerase)的工作,研究对象是四膜虫(Tetrahymena)。紧张而有序的探索研究一直持续到1984年的圣诞节,卡罗尔•格雷德独自一人还在伯克利分校的实验室工作,当她从显影剂中抽出一张x射线胶片时,感到有一种肾上腺素(adrenalin)的闯入。

她一直用放射自显影法在寻找这种酶,其实就是用放射性标记寻找在细胞内分子的组成和位置。当发现这种酶时,在x射线胶片上,就应该出现研究人员预期的准确模式。卡罗尔•格雷德面对眼前的x射线照片,自言自语地说道:“好,”但是她记得当时对自己说:“不能高兴的太早,有可能是一个人工结果。除了我们一直在寻找的东西之外,它可能还有许多隐情。”但是排除其他可能性之后的无数实验都很明显地表明,卡罗尔•格雷德确实发现难以捉摸的一种酶。

那天晚上,她回到家里,举杯畅饮,庆祝了一番。格雷德和她实验小组称此酶为“端粒酶(telomerase)”。这时她还是博士研究生一年级的学生。她每天工作12个小时,学习各种新的技术,同时完成自己的工作,经过大半年夜以继日的努力,终于在圣诞之夜首次找到了端粒酶(Telomerase)存在的迹象。

随后又经过半年的各种试验的验证,1985年6月终于等到有说服力的数据证明发现的酶就是要寻找的端粒酶(Telomerase)。最终研究结果发表在同年12月出版的《细胞》(Cell)杂志上——Greider C W, Blackburn E H. Identification of a specific telomere terminal transferase activity in Tetrahymena extracts. Cell. 1985 Dec;43(2 Pt 1):405-413.当年卡罗尔•格雷德只有24岁,但是这项工作基本上奠定了她2009年获得诺贝尔奖的基础。这篇论文发表至今累计被引用了2300余次。

上述例证表明,名师的指点固然重要,但是自己的努力和如何选题同样不可忽视。