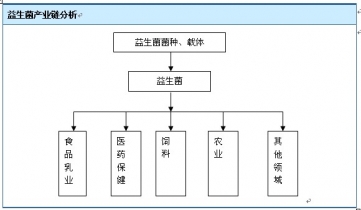

人体大肠内共生着1~2公斤细菌,细胞数量10倍于人体自身细胞,是天然的菌种库。目前,作为益生菌的微生物有乳杆菌、双歧杆菌等。企业界对于乳杆菌属中嗜酸乳杆菌,和双歧杆菌属的开发最为活跃,这两者也被当作益生菌的代名词。益生菌被使用最为广泛领域之一就是乳业,酸奶等一些乳制品因添加益生菌而风味独特,营养提升,身价倍增,当之无愧地成为推动世界乳业发展的“生化武器”之一。

现状1:优良益生菌产品被垄断 多为欧美老牌乳业强国

全球乳酸菌市场已经达到200亿美元规模。几十年来,欧美等国家一直致力于对其进行研究并实现商品化。目前我国大规模工业化生产过程中所广泛使用的优良益生菌菌株及其发酵剂,基本是由外国先进企业拥有核心专利的进口产品垄断,产品价格较高。

2011年10月24日,原卫生部另行发布了《可用于婴幼儿食品的菌种名单》。此名单共公布了4个菌种的共计6个菌株,其中2个菌株属于丹麦科汉森公司,4个菌株属于丹尼斯克(现隶属于美国杜邦公司)。

目前,市面上很多产品标榜含有益生菌数量达到几十亿甚至几百亿,真正能够活着到达肠道并顺利发挥作用的数量却是未知。

尽管国内一些机构(例如光明乳业研究院等)已经集聚了产、学、研、金融等诸多要素,但是却没有意识将其整合在一起制定规划。高校好项目好成果很多,但没能得到转化。

一些益生菌,我们国内机构也可以进行大规模工业化制备,但是效果只有国外领先企业的60%~70%,保质期也比别人短一些。

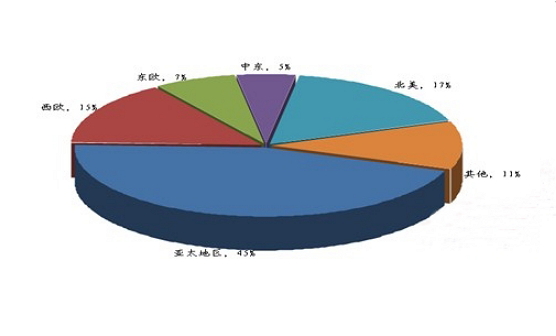

益生菌全球行业需求结构分析

现状2:差距可能不仅是一层窗户纸 国产牛刀只能“小试”

“一些益生菌,我们国内机构也可以进行大规模工业化制备,但是效果只有国外领先企业的60%~70%,保质期也比别人短一些,我国的益生菌产业链,在上游筛选等环节已经不存在太大的问题,下游产业化开发及营销等环节也比较成熟。我们卡在产业链的中间环节,低成本制备技术不过关,相关工艺、技术的集成和创新能力不够。”保罗生物总裁武庆说。

但是也有科学界人士认为,相比益生菌产业成熟的国家而言,我国从上游到下游都不同程度地存在问题:例如中国一些专家宣布我们对于益生菌的研究,已经深入到基因组学、蛋白组学等层次,但是,在益生菌作用机理研究及人体验证、肠道菌群检测方法、产品标准及功能与安全性评价体系建立等方面的研究,与国外还有差距。

中科院微生物所研究员李寅对记者说:“国内具有特定功能的微生物资源获取困难,功能评价技术体系不完善,功能微生物品种少功能不明确,难以满足社会需求。”

我国高品质益生菌产品缺乏,缺乏自主知识产权也是事实,而国外企业已经具有相对完备的“专利池”。

中科院上海生命科学研究院研究员于建荣对农用及食品发酵剂生产关键技术的核心专利分布进行过分析研究,国外企业具有明显的优势。他表示“中国大多数企业小于2项专利。”

北京保罗生物总裁武庆说:“你稍不小心就掉池子(专利池)里了,国内企业不一定有颠覆性的机会,想要成为突破者很难。因为,外国人也不傻,他们往往也是新技术的引领者。”

为今之计,保罗生物想到的是收购,“欧洲一些企业,储备着丰富的技术。”为此,保罗生物已经委托相关机构,正在为其可能的收购作前期的调查准备。

在国际上,以益生菌等功能性微生物开发的产品越来越多,产业多元化、高端化,并且业已形成科汉森、杜邦、丹尼斯克等领先企业。

武庆认为:“政府应以市场需求为导向,制定企业发展规划,整合高校与院所的技术优势,制定以企业为主体的科技战略。”形成我国对功能性微生物基础研究、开发利用与发达国家相比存在差距的主要原因之一,是研发与产业脱节。这种脱节是客观存在,使得企业和科研机构之间似乎有一堵墙。

周立军说:我国企业在创新上存在天然不足,企业没能真正成为创新主体,而科研院所因为偏向学术缺乏转化,浪费十分严重。“院士专家对接企业后接了地气,研发项目找到了源头,这恐怕是进站专家在科研上最愿意获取的。”“每一个院士专家工作站建站我都在场,起初还担心后劲不足,能否可持续。目前来看,进站院士专家热情很高。”

现状3:中国政府对益生菌产业科技十分重视

在“十五”、“十一五”、“十二五”期间的国家863计划、国家科技支撑计划里都有益生菌相关课题。除传统用于食品生产加工的菌种以外,2010年4月22日原卫生部发布了《可用于食品的菌种名单》,列明了三个菌属共计21个益生菌菌种可用于食品。

以首都北京为例,北京市科协党组成员、副主席周立军向记者介绍说,为促进“以企业为主体”,北京市科协推动在高新企业建立院士工作站。

目前,北京市已建成60家院士工作站,6家院士专家服务中心,开展科研和技术攻关项目108项,其中10项获国家科技奖。

截至“2013年11月份,工作站共申请专利1347项,获得专利授权632项,创造直接经济效益357亿元。

同时,北京市科协还搭建了国外专利推介服务平台、创新理论培训平台、海外智力成果转化平台、科技研发创新与应用服务平台。

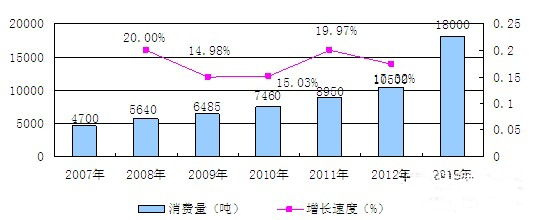

2007——2015年我国益生菌行业市场消费量统计

对策1:中国也应尽快建立‘粪菌移植银行’

由于益生菌是来源于人体,经多次筛菌分离、纯化后应用于健康食品的一类菌群。同时,益生菌多存在人体的肠道中,在排泄物内具有很多菌群。因此,像国外一样建立“粪菌移植库”对分析和开发肠道益生菌具有很重要的实际意义。

2014年3月9日,中国科学院院士、中国疾病预防控制中心副主任高福呼吁:“尽快建立中国的‘粪菌移植银行’,美国做得很好,尽快与临床结合。”他还表示“‘粪菌移植银行’名字虽然不好听,但是很重要。”名字很难听的“粪菌移植”,仅是种形象说法,最终只是利用相关细菌来治病。

生物探索也首次报道过,美国首家粪便移植银行在今年2月份成立。美国FDA允许“开放生物医药公司”提供用于治疗艰难梭菌感染的粪便移植物,“并将粪便视为一种药物”。位于马萨诸塞州的开放生物医药公司建立了一个设施,提供健康、经过筛查的大便样本。相关统计显示,样本经处理之后被送到医院用来治疗艰难梭菌感染,显现出令人惊喜的治愈率,在此之前这种肠道感染疾病每年导致众多患者死亡。

对策2:生物技术改良菌种 乳业最后的“黄金地”

目前,全球乳酸菌市场已经达到200亿美元规模,近年来年均复合增长4.3%,其中乳酸菌食品占85%的份额。市场规模欧洲排名第一,美国其次,但均已超过50亿美元的规模。

在亚洲,益生菌酸奶产业也发展迅速,中国、韩国、印尼增速最为靠前。中国乳酸菌产业产值约200亿元人民币。中国食品科学技术学会理事长孟素荷表示:“我国乳酸菌行业每年以22%~25%的速度增长,远远高于整个食品工业10%的增速。”

在欧美日等国家,乳酸菌奶类饮品占乳品市场80%,世界平均市场占有率约30%。全球酸奶的年均增长率曾达到23%左右,而白奶的增长还不到10%。

国内乳品市场曾经主要以纯奶和奶粉为主。随着市场的发展,以及激烈竞争之后,传统乳制品毛利率下降,酸奶因毛利率高而市场迅速增长。2011年,酸奶和乳酸菌饮料的销售额分别比2010年增长了近30%和54.8%。同期乳制品整体销售额增长仅为14.1%。

乳酸菌奶行业被认为是我国乳品业最后的“黄金地”,国内外乳品企业纷纷掘金。2002年前后,随着国际品牌进入中国市场,以及国内众多白奶企业逐渐进入,乳酸菌饮料开始进入快速发展期,一度形成中外对峙的市场格局。

2008年“三聚氰胺事件”对中国乳业产生重大影响,再加上太子奶公司因资金链问题淡出江湖,乳酸菌产业格局重新洗牌。乳酸菌产品因为受“三聚氰胺事件”影响相对较轻,中国酸奶市场在2009以来保持一贯增长势头:光明、蒙牛和伊利占据市场前列。

益生菌对运输和储存条件要求高,低温酸奶往往依赖冷链系统。2008年开始,光明等企业的常温酸奶面世,迅速促进了对冷链不发达的基层地区市场的覆盖。此前,在冷链系统发达的一线城市酸奶和常温白奶占比相仿,在基层地区市场酸奶占比微乎其微。

尽管常温酸奶营养价值不及低温酸奶,但一些行业评论人士将2000年常温奶开始挤占巴氏奶市场比喻为我国乳业第一次市场变革,而将常温酸奶横空出世抢占市场空白称为我国乳业第二次变革。

附:补充知识

益生菌:来源于人体,应用于健康食品

1899年,法国医生蒂赛率先从婴儿排泄物中分离出双歧杆菌。

1930年,日本研究者代田稔分离出来自人体肠道的乳酸杆菌。

1983年,两名美国教授从健康人体分离出鼠李糖乳杆菌。

自20世纪90年代初开始,益生菌研究成为国际热门。

添加了益生菌的酸奶等乳制品开始被越来越多的人接受。

益生菌门类划分较细,菌属下面分菌种,不同菌种又各有很多菌株。不同的益生菌菌株,活性能力和功效也有优劣之分。

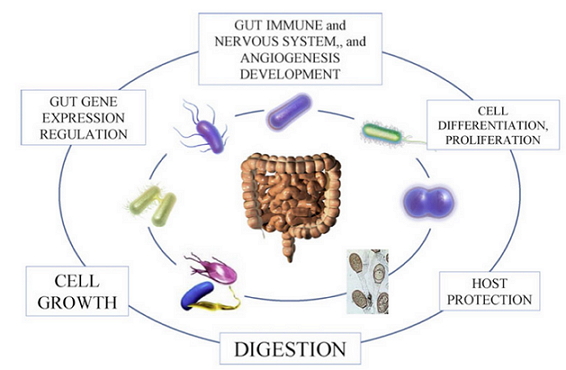

益生菌功效

益生菌“益生”小常识

这些年来,国内市场上出现了形形色色的含益生菌乳制品,其实涉及的益生菌菌种都差不多,只是菌株和具体的配比可能有所不同。

常见益生菌主要指双歧杆菌、乳杆菌两大类乳酸菌群。中国地域辽阔、气候环境差异明显,再加上各地传统食品工艺不同,使得乳酸菌资源丰富。酸奶、奶酪、馒头、泡菜、发酵香肠等众多传统发酵食品中蕴含着丰富的乳酸菌资源。但人们对这些传统食品中的益生菌缺少了解,对其科研开发利用也少。

从饮用到最终到达大肠的过程中,益生菌需要经过胃酸和胆汁盐环境。因此是否具有较强的耐酸、耐胆汁盐能力关系到益生菌是否能够存活,存活量多少。只有到达肠道的优良益生菌,保持活性,并且达到一定数量级水平,才能发挥健康促进作用。再者,益生菌在肠道中吸附性越好,存活和发挥作用的时间就越长。

因此,中国食品科学技术学会乳酸菌分会理事长何国庆曾提出益生菌“三大必要条件”,即一是能活着到达肠内,二是达到一定数量,三是能发挥显著效果。

菌株的存活能力、稳定性、吸附能力都是重要的指标。益生菌这些方面的能力,一般又具有种属特异性和个体差异性,因此即便同一种益生菌,但是不同的菌株也会有功效差异。

目前,市面上很多产品标榜含有益生菌数量达到几十亿甚至几百亿,真正能够活着到达肠道并顺利发挥作用的数量却是未知。因此知名打假人士方舟子2008年曾撰文称:国外有研究人员曾对市场上55种益生菌产品(包括25种乳制品和30种粉剂)调查发现,1/3以上不含有活细菌,只有13%含标签上所说的益生菌,也有其道理。